Me he despertado a las 6 y media de la mañana disparando hacia afuera. Hasta que he subido las persianas y ha aparecido esa luna, inmensa, recordándome que no pasa nada, que es ella la que me revuelve así.

Me han ocurrido tantas cosas en las últimas semanas que no sé ni cómo ordenar la cabeza, menos mal que de eso se encarga mi diario. He estado en Zaragoza, en Bilbao, en Amorebieta, en Artieda, en Pamplona… y el fin de semana pasado, en Málaga, invitada a participar en un festival en el que una actriz maravillosa convirtió en suyos algunos de mis relatos, se volvieron irreconocibles y fue un gran alivio. Hasta que, poco a poco, todos esos animales sueltos empezaron a aparecer por su cuerpo, regresando con sus movimientos, sus brazos, sus gestos.

Hacía demasiado tiempo que no veía el mar, así que me acerqué lo más que pude y que la lluvia me permitió, que fue mucho porque me concedió varias treguas, y me vino a la cabeza la última vez.

Fue en un lugar parecido pero mucho más pequeño, en un estado de caída libre emocional, desorientada, rota por tercera, por cuarta, por quinta vez, tratando de despedirme de mi tío, que era el último cabo que me sujetaba a una vida con mi madre, antes de ahogarme. Cuando el futuro no importaba y el presente era cálido y yo existía sin permiso, ocupando un espacio real. Perteneciendo a algo. Aquella última vez fue subida a la lancha de un desconocido que salía del puerto para vaciar una urna exageradamente fea que contenía las cenizas de ese hombre que tanto me quiso y que me enseñó todo lo que sé sobre el mar.

Si mi tío hubiera visto esa urna, se habría reído. Si nos hubiera visto a sus dos hermanas y a mí subidas en aquella lancha, tristes y asustadas, - no porque lo que estábamos haciendo era ilegal, sino porque era tan importante para nosotras y lo hacíamos por última vez,- estoy segura de que, aunque de otra manera, también se habría reído.

Todo lo que rodeada a mi tío era extremadamente hermoso. Su barco, su casa sobre aquella bahía, sus silencios, su ropa, su olor. Su voz, sus recuerdos, su acento gaditano, su manera de moverse, su caminar.

Navegamos juntos por el Mediterráneo muchos inviernos, casi todos los veranos, Italia, Túnez, Ibiza, daba igual. Días y días juntos, solos, entendiéndonos con la mirada, respetando nuestras manías y disfrutando de cada segundo. Nos observábamos con esa fuerza de querer recordar cada momento, con la sorpresa de reconocernos en cada gesto, con la familiaridad de estar con alguien tan cercano que parece que no está. Yo veía a mi madre en su rostro y sé que a él conmigo le pasaba igual.

En el viaje más largo que hicimos, cuando nos acercábamos a tierra, fondeábamos cerca de un puerto y buscábamos un restaurante para cenar. Él siempre rastreaba la carta para pedir lo mismo, salmonetes. Después, nos tomábamos un ron tumbados en la cubierta y me explicaba las estrellas, las constelaciones, después pasaba a la mitología y acababa borracho recitando poemas de Vicente Alexandre. Y así una noche, y otra, y otra y otra. Durante el día nos manteníamos ocupadísimos sin parar de hacer nada y por las tardes nos entraba la risa porque no nos daba tiempo a nada mientras nada éramos capaces de terminar. Pasábamos horas planeando las comidas y cuando llegaba el momento de ponerse a cocinar estábamos tan cansados de darle vueltas al tema que abríamos una lata de cualquier cosa y comíamos planeando qué cenar. Cuando estábamos en altamar, hacíamos turnos para dormir. Lo más importante era el mar. Navegar nos vaciaba la cabeza, nos unía en una distancia tan familiar que a veces no existía la diferencia entre estar los dos, uno solo o no estar. Cuando aparecían delfines y buceaban bailando al ritmo del barco, cruzándose y saltando, corríamos a proa a celebrar con ellos que aquello estaba pasando, eran lo más importante del día.

En una ocasión vivimos una tormenta tan grande en altamar que pensé que no salíamos de aquella. Recuerdo que a mí se me revolvió el cuerpo y no podía parar de vomitar, pero a la vez estaba sobrepasada por la belleza del cielo rompiéndose, del mar que se los venía encima, del chubasquero amarillo de mi tío, de sus gritos, del crujir del palo, que parecía que se iba a partir… recuerdo pensar que todo lo que estaba pasando era tan extremadamente violento y hermoso, que a lo mejor ya estaba muerta y me daba igual. Cuando todo terminó, nos descubrimos fondeados en la playa más fea de Ibiza, rodeados de discotecas que retumbaban por el sonido de la música estridente, con luces de neón. Estábamos tan cansados que nos entró un ataque de risa floja mientras cenábamos un vaso de ron.

Estuve horas en Málaga mirando al mar, despidiéndome de él otra vez, y otra, y otra, y muchas más, ahora más lúcida, más recuperada, disfrutando de tantos recuerdos, sintiéndome muy afortunada por haber tenido un tío tan insólito como él.

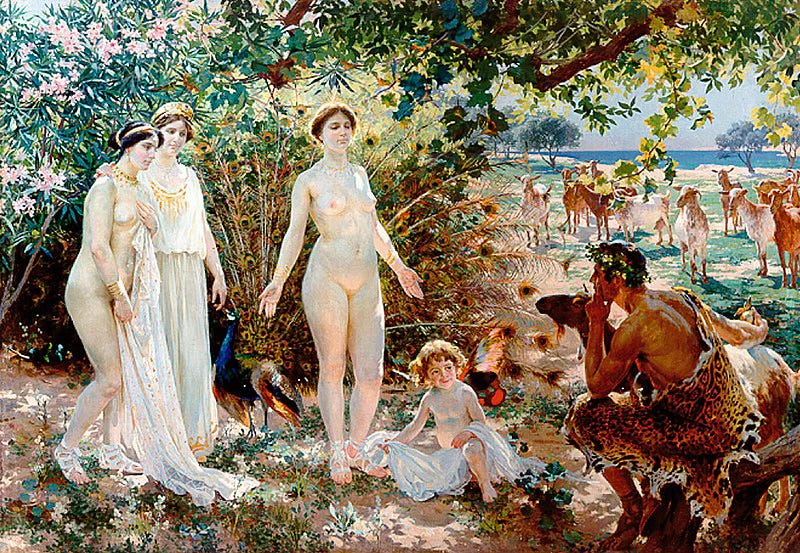

Después caminé hasta el hotel para recoger mi maleta y seguir a la estación. Al pisar el suelo se abrieron automáticamente las puertas de cristal y al otro lado descubrí esperándome a un hombre bajito, casi calvo, con la cabeza muy redonda y los ojos muy azules, que me dio la bienvenida, supo cuál era mi maleta sin yo decirle nada y me empezó a hablar con un tono de voz muy suave y ese acento tan familiar que me enganchó. Me dijo que la próxima vez tenía que encontrar hueco para visitar el Museo de Málaga y ver un cuadro de Simonet, me habló del Impresionismo, me contó la historia del El Juicio de Paris, me habló de mitología, me acordé de nuevo de mi tío, de su acento andaluz, yo le escuchaba fascinada porque no entendía cómo ese hombre sabía tanto de mí sin saber nada de mí. Me dijo que tenía que volver muy pronto, que me estaría esperando, me dijo que tenía un corazón muy grande y muy hermoso y me fui sonriendo, con la extraña sensación de que yo me había despedido de mi tío en Málaga y que con Carlos, aquel señor, Málaga se despedía de mí.

Hasta la próxima.

¡Qué puro escribes! Casi me mareo yo también en el jodido barco, fíjate.

Qué maravilla!!!